1

キュレーションのマテリアル

本プログラムは、2024年度に東北芸術工科大学が文化庁の補助を受けて実施した、[温泉地を舞台にした持続可能な「アート&ウェルビーイング」人材育成プログラム]です。

心身が「良い状態」を保つため、文化芸術の健康への効能が期待される昨今、当事業では、「温泉地を舞台にした、持続可能な「アート&ウェルビーイング」をテーマに、温泉地でのフィールドワークやセミナー・ワークショップ・成果発表等を通じて、新たなアートプロジェクトを開発・実践しました。芸術祭「山形ビエンナーレ」をはじめ、これまで東北芸術工科大学が試行してきた中心市街地を舞台とするアートプロジェクトのノウハウを温泉地へと展開し、文化芸術の視点で温泉地が独自に有する地域資源を活用し、訪れる人々の心身の健康回復プログラムを企画・実践できる人材、さらには、地域資源を活用しながら新たな文化・芸術を作り出す新進芸術家の育成を目指して活動しました。

※温泉地を舞台にした、持続可能な【アート&ウェルビーイング】人材とは

アートプロジェクトのノウハウを温泉地へと展開し、文化芸術の視点で温泉地が独自に有する地域資源を活用し、訪れる人々の心身の健康回復プログラムを企画・実践できる人材。

2024年度は以下4つの講座を6月から開講し、9月に開催する「山形ビエンナーレ2024」のプログラムの中で、その成果を発表・公開しました。

① キュレーションのマテリアル:歩行・言葉・映像

② まちのおくゆき 〜ことばとからだの温泉ダンスワークショップ〜

③ 現代山形考 -山とうたう-「忘れられた歴史の記憶を掘り起こす」

④ 「ざおうラジオ〜トレッキング&ヒアリング〜」蔵王を舞台にした、ツーリズムラジオコンテンツの制作

1

キュレーションのマテリアル

2

まちのおくゆき

3

現代山形考-山とうたう-

4

ざおうラジオ

1

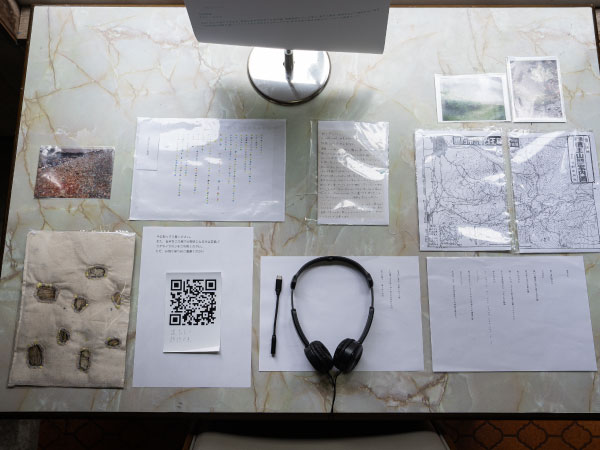

温泉地(地域・土地)を歩くこと=「歩行」、歩く過程で言葉を発見すること=「言葉」、さらにはビジュアルでその地域・土地を撮影・記録すること=「映像」を、アートプロジェクトの企画・立案における「マテリアル」(素材)と捉え、さらに「デザイン」の視点も交えながら、1回の事前説明会兼レクチャー(コーディネーター:小金沢智)と、3回の講座(内容:レクチャー、ワークショップ、講師:岡安賢一、管啓次郎、平野篤史、大和由佳)を、日本有数の温泉地である蔵王温泉(開湯西暦110年)を舞台として、段階的に実施しました。10名の受講生は、講座内容をそれぞれの専門領域・関心から広げ、「山形ビエンナーレ2024」(主催:東北芸術工科大学)の開催に際し、東北芸術工科大学(TUAD WINDOW)と蔵王温泉(丸伝)を会場に、自身の学びの成果を発表する展示を行うとともに、公開トークイベントも開催しました。

2

多様性の受容・調和をテーマにしながら、山形・蔵王の観光資源(=温泉)をモチーフに、観光とアート、アートと福祉、福祉と観光をそれぞれに繋いでいくダンスパフォーマンスのプロジェクトを実施しました。

斎藤茂吉をはじめ蔵王にゆかりのある人々の「ことば」をたよりにしながら、蔵王という「まち」(地域)で暮らすさまざまな人たちとの関わり、繋がり、広がりを、身体を通して感じ表現することをテーマに、山形の障がい者福祉施設利用者(障がい者)と市民が協働しながら、蔵王温泉街を舞台にした1つのダンスパフォーマンス作品を制作し上演しました。

蔵王温泉地域で暮らす人々のうち、女将(おかみ)をフィーチャーし、彼女たちとの対話や交流から導き出された「ことば」によるダンスはもとより、地域に根付く歴史や伝説を丁寧にリサーチしながらパフォーマンスの構成・演出に取り入れるなど、地域資源としての「アートコンテンツ」醸成や、地域ならではの「ウェルビーイング」醸成を意識した活動を実践しました。

ダンスパフォーマンス「ひとひのパレード〜茂吉と空と女将のうた〜」記録映像

(山形ビエンナーレ2024)

講師:砂連尾理(振付家・ダンサー/立教大学教授)、菊地将晃(ダンサー)、佐藤有華(ダンサー)/コーディネーター:アイハラケンジ(アートディレクター/グラフィックデザイナー)/アシスタントコーディネーター:三浦晴子(フォトグラファー/キュレーター)、武田和恵(福祉とアートのコーディネーター/やまがたアートサポートセンター ら・ら・ら)、岩中可南子(アートコーディネーター)/ゲスト:管啓次郎(詩人/明治大学教授)、かわぐちシンゴ(シンガーソングライター)、中村大史(ミュージシャン)、池上恵一(マッサージ芸術家)、横田勇吾(ダンサー)、加藤由美(ダンサー)、兼子京子(ダンサー)/プロジェクトメンバー:秋山禄宣、伊藤美和、井上陽介、大類美紀、上林誠、越川諒子、今野僚大、佐伯眞歩、宍戸直子、柴田峻輔、鈴木宥佳、瀬尾明代、田中正紘、成澤一裕、濱田和奏、守岡映、山田幸恵/協力:やまがたアートサポートセンターら・ら・ら

3

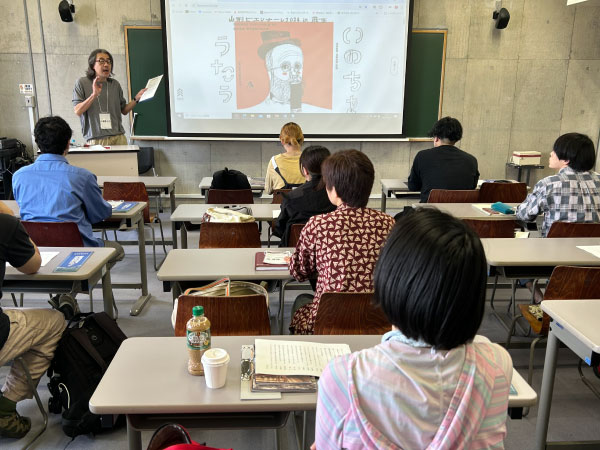

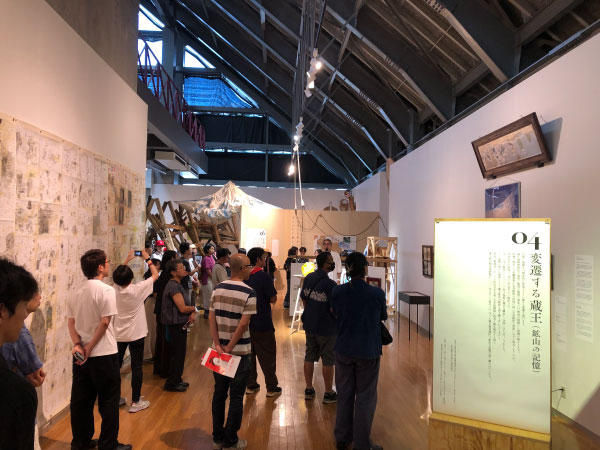

キャンパス全域を西蔵王の景観や周囲の里山文化をも包括したオープン・エアー・ミュージアムとして地域に開いていくことを目標に掲げる「美術館大学センター」を有する東北芸術工科大学には、地域に根ざした研究成果を利活用した様々なプロジェクトの知見がアーカイブされています。本講座では、その成果を活かしながら、新進芸術家のアートマネジメント力の更なる向上を目指すことに特化し、11名の参加者と3名の講師による計4回の人材育成講座を実施しました。地域のポジティブな側面だけでなく、講師の引率による丁寧なフィールドワークを通して、地域が抱える本質的な課題を発見し、それを作品化するプロセスを学び、展示空間にインストールする実践までを行いました。また、成果発表として「山形ビエンナーレ2024」(主催:東北芸術工科大学)の展覧会「現代山形考-山はうたう-」において、展示とトークイベントを開催しました。

4

日本有数の温泉地である蔵王温泉とその周辺を舞台として、山形で活動する編集者・ライターの方々を講師にお招きし、ツーリズムコンテンツの企画・編集・制作を学ぶ講座を実施し、「山形ビエンナーレ2024」(主催:東北芸術工科大学)に向けて、ポッドキャストによるラジオコンテンツの配信、公開型のラジオ収録イベントを展開しました。山形ビエンナーレ2024終了後も、蔵王のさまざまな魅力を「ラジオ」というメディアを使いながら継続的にコンテンツを発信しています。蔵王ゆかりの歌人斎藤茂吉の歌(ことば)をヒントに、コンテンツとしての「ことば」、そして、蔵王を取材する(あるく)ことをテーマに講座を展開しました。茂吉が見たであろう蔵王の情景と、様々に紡がれた短歌(ことば)を地域資源と位置づけながら、それらを観光と結びつけていく様々な試み(あるく)を実践し、新たな山形の観光情報プラットフォームの構築を通して、地域ならではの「ウェルビーイング」を醸成できる人材を育成しました。

1

キュレーションのマテリアル

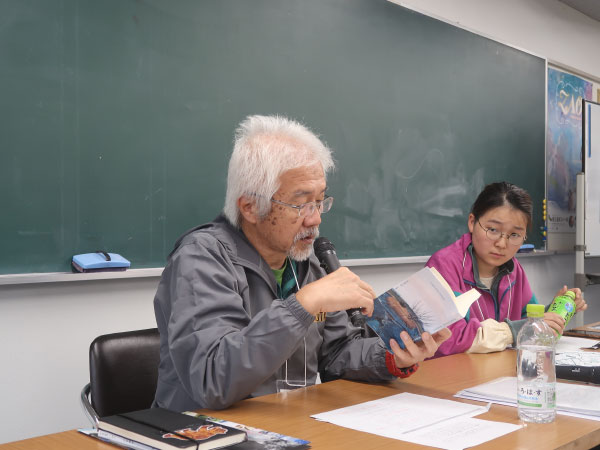

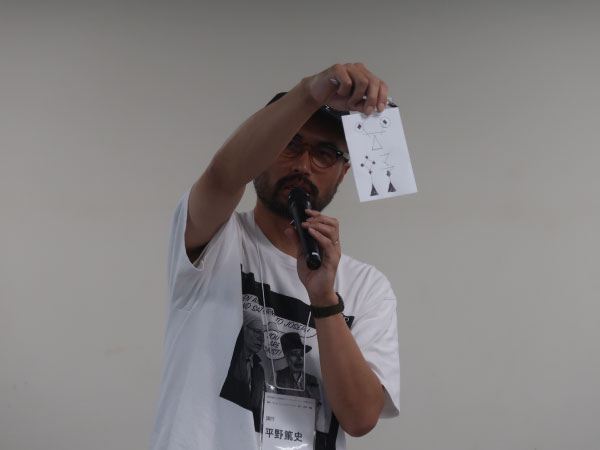

レクチャー「詩と歩くこと」「⼟地の⾔葉をつづる」(管啓次郎)/クロストーク

2024年6月2日[日] @蔵王体育館

レクチャー「詩をデザインする」(平野篤史)、「土地とモノ、身体をうつす」(大和由佳)/ワークショップ「名前をデザインする」(平野篤史)/クロストーク

2024年6月23日[日] @蔵王体育館

レクチャー「アートを映像で記録する」(岡安賢一)/ワークショップ(岡安賢一、管啓次郎)/受講生成果発表プラン意見交換

2024年7月14日[日] @蔵王体育館

クロストーク「蔵王温泉を歩いて」(岡安賢一、管啓次郎、平野篤史、大和由佳、小金沢智)/受講生成果発表内容のプレゼンテーション

2024年9月1日[日] @蔵王体育館

成果発表展

2024年9月1日[日]〜16日[月・祝] @東北芸術工科大学・TUAD WINDOW、蔵王温泉街・丸伝

※「山形ビエンナーレ2024」会期中

2

まちのおくゆき

レクチャー・自己紹介・ワークショップ(砂連尾理、菊地将晃)

2024年6月2日[日] @東北芸術工科大学

蔵王温泉街フィールドワーク・ワークショップ(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華)

2024年6月23日[日] @蔵王体育館

ワークショップ(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、横田勇吾)

2024年7月14日[日] @東北芸術工科大学

集中講座(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、横田勇吾)

2024年8月23日[金] @東北芸術工科大学

集中講座(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、横田勇吾)

2024年8月24日[土] @東北芸術工科大学

集中講座(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、横田勇吾)

2024年8月25日[日] @蔵王温泉街、上の台ゲレンデ

直前リハーサル(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、管啓次郎、中村大史、かわぐちシンゴ、池上恵一、横田勇吾、加藤由美、兼子京子)

2024年9月6日[金] @蔵王温泉街、上の台ゲレンデ

成果発表(蔵王温泉でのダンスパフォーマンス)(砂連尾理、菊地将晃、佐藤有華、管啓次郎、中村大史、かわぐちシンゴ、池上恵一、横田勇吾、加藤由美、兼子京子)

2024年9月7日[土]、8日[日] @蔵王温泉街、上の台ゲレンデ

※「山形ビエンナーレ2024」会期中

3

現代山形考-山とうたう-

レクチャー・吟行フィールドワーク(岡崎裕美子、中﨑透)

2024年6月1日[土] @東北芸術工科大学、蔵王温泉街

レクチャー・歌会・蔵王鉱山資料館フィールドワーク(岡崎裕美子、中﨑透、永岡大輔)

2024年6月29日[土] @蔵王体育館、蔵王鉱山歴史資料館

アーティストと共に空間を作り上げるインストールの実践(中﨑透)

2024年8月26日[月]~29日[木] @東北芸術工科大学・THE TOP(1日以上参加)

トークイベント「忘れられた歴史の記憶を掘り起こす」(岡崎裕美子、中﨑透)

2024年9月1日[日] @東北芸術工科大学・THE TOP

成果発表展

2024年9月1日[日]〜16日[月・祝] @東北芸術工科大学・THE TOP

※「山形ビエンナーレ2024」会期中

4

ざおうラジオ

キックオフ・フィールドレコーディング(鈴木伸夫、那須ミノル、井上春香)

2024年6月9日[日] @蔵王体育館

コンテンツプラン検討(鈴木伸夫、那須ミノル、井上春香)

2024年6月30日[日] @蔵王体育館

コンテンツプラン発表(鈴木伸夫、那須ミノル、井上春香)

2024年7月13日[土] @蔵王体育館

企画・制作したコンテンツについてのディスカッション・講評(鈴木伸夫、那須ミノル、井上春香)

2024年9月1日[日] @蔵王温泉街・丸伝

山形ビエンナーレ芸術監督 稲葉俊郎トークイベント

2024年9月15日[日] @蔵王温泉街・丸伝

成果発表

2024年9月1日[日]〜 @オンライン配信 ※「山形ビエンナーレ2024」会期以降オンラインにて音声コンテンツ配信

① キュレーションのマテリアル:歩行・言葉・映像

境遇の異なる人が同じ熱意を持ち、集まる空間自体がとても素敵だった。芸術祭というトピックを入り口とし、地域と文化をどう結びつけるか、見つけ出せるのか、といったことを学ぶことができた。/歩いて身体や五感で感じたことを詩にするということがはじめての体験だったので、どんなものが仕上がるか未知で不安でしたが、普段仕事ではできないような自己表現ができ、創作の楽しさを改めて感じました。/「歩行・言葉・映像」という要素をもとにして、専門性の高い尖った講師の方々から受講させて頂きました。そのうちで今回、非常に影響を受けたのが、蔵王で詩を作るという試みでした。言葉を扱う詩や俳句、短歌あるいは小説を読み、時にその場所で言葉を作りながら、少しずつ変化していくことを期待しています。/今回学んだことを具体的に今後どう生かせるかはまだわかりませんが、ものを作る難しさと喜びを感じたので、あまり遠慮せずに何か自らで作ることを続けていければと思う。/ある土地(今回の場合は蔵王温泉)についてリサーチする際の、自分なりのやり方を掴むことができたように思う。「キュレーションのマテリアル」の大きなテーマのひとつは「歩く」ということだった。今回この講座を受講したことで、自分なりに「こういうふうに歩けばいい」ということを具体的に考えられるようになった。この講座を通じて得た「土地」との向き合い方は、今後の私の作品づくりの基礎となるだろう。

② まちのおくゆき 〜ことばとからだの温泉ダンスワークショップ〜

社会のなかで関わりながら生きる感触、そうして生かされている実感をあらためて得ることになった。プロジェクトの一構成員として動く楽しさ、アーティストとして活動していく上でのヒントの獲得、命として、人間としての治癒など、挙げるに尽きないほど、自分にとっては大事な経験だった。/他者との繋がりや、対話、接する事が昨年より進んでいました。/考え方、きっと生き方まで影響を受けたと感じます。自分を取り巻く全て、環境、人に対してや自分の在り方を受け入れるゆとりができた様に思います。/身体表現を更に学んでみたい。/ダンスを通して人との繋がりや表現等、多くを学びました。これから生活の中で生かして行きたいです。/プロジェクトに参加して次第に自ら表現する息子の姿に嬉しさを感じる事ができました。一緒に表現を楽しむ仲間、いつも優しく迎えてくれる仲間、人との関わりのなかで穏やかな息子の表情が見られた事が嬉しいです。一緒に母もプロジェクトに参加させて頂き、楽しくがんばる事ができました。/元気になった。/自分で作品を作りたい、表現活動をしたいと思った。身体表現に関しては、素人なのですが、新しい地平が開かれたような気がしました。/いろんな人と交流できた。/たくさんの人の前で発表できて、自信がついた。/練習頑張りました。みんなで歌を歌えてよかった。加藤由美先生に出会えて、一緒にダンスができてよかった。由美先生のおかげで、ダンスができました。

③ 現代山形考 -山とうたう-「忘れられた歴史の記憶を掘り起こす」

蔵王のフィールドワークで学んだ取材や聞き取りの方法を今後の調査の際に活かしていきたい。/アートを通した街との関わり方や、歴史を見つめ現在を再検証することができた。/僕自身の今回の参加動機が、一度離れた山形との繋がりを確認することでした。山形との関わり方が自分の中で変わったということ。それを今回のプロジェクトやその前後の移動時間、人との関わりなどの時間で実感できたので、まだまだ新しい視点で山形を開拓して行ければおもしろいことがあるんじゃないかなと思いました。/自身の表現活動(主にライター)に新たな知見を得ることができました。山形の日々、日常の景色にあるものの見方について、深く考えるきっかけにもなりました。

④ 「ざおうラジオ〜トレッキング&ヒアリング〜」蔵王を舞台にした、ツーリズムラジオコンテンツの制作

今回のプロジェクト参加の第一の目的は「自分と山形(蔵王)の関わり方を探る」だったので、答えが出ないなりにも多くの人に取材をし、多角的に物事を捉えながら自分の考えを見つめ直すことができた。また、「言葉」「語り」を表現ツールとして作品を作り上げるのが初めてだったので、伝えたいことを言語化したり、その場の会話の流れをコントロールしたりすることを意識するための貴重な経験ができた。/プロジェクトを通してコミュニケーションの幅が拡がったように思います。会話のきっかけや話題作り、ヒアリングの際に今回の実績を活用していきたいと思います。/企画を考えるたのしさが感じられた。/ラジオという音だけのコンテンツづくりのノウハウを学べました。今後、実務に活かしていければと思います。/ラジオの構成・録音方法、premiereの作業方法を今回のプロジェクトで学ぶことができた。講師による取材時の技法や考え方については、仕事の編集作業のベースに活かせるように思う。/取材前の調べ方や、収録の注意点など、自身のSNSや、営業スキルに繋がった。

① キュレーションのマテリアル:歩行・言葉・映像

■講師

岡安賢一(ビデオグラファー/合同会社岡安映像デザイン代表)Kenichi Okayasu

ビデオグラファー/岡安映像デザイン。群馬県中之条町生まれ、在住。日本映画学校(現日本映画大学)にて安岡卓治氏、原一男氏よりドキュメンタリー制作を学ぶ。山形国際ドキュメンタリー映画祭2003事務局スタッフ。現在は地元群馬で映像制作を行う。国際芸術祭中之条ビエンナーレでは、オープニング映像制作や全アート作品・全イベントの映像によるアーカイブを担当。ほか、アーツ前橋、太田市美術館・図書館、原美術館ARCの映像制作に関わる。小金沢智氏と共に山本直彰氏、大小島真木氏のインタビュー映像を制作。現在、目が見えない彫刻家・三輪途道氏のドキュメンタリーを制作中。全国から映画シナリオを公募し映画化させる取り組みを行う「伊参スタジオ映画祭」実行委員長。

管啓次郎(詩人/明治大学教授)Keijiro Suga

詩人、批評家。明治大学理工学研究科建築・都市学専攻「総合芸術系」教授。1958年生まれ。身体と想像力の中に流れこむ地水火風の自然力を主題として創作と研究をつづけてきた。ヒトと動植物菌類鉱物との関係をいかに捉え言語化するか。環境破壊がここまで進んだ以上、人類の自己収縮こそ喫緊の課題だと考えている。1980年代後半に出版されたリオタール『こどもたちに語るポストモダン』、マトゥラーナとバレーラ『知恵の樹』以後、フランス語・スペイン語・英語からの訳書は30冊を超える。旅行批判の書『斜線の旅』にて読売文学賞受賞(2011)。詩人としては9冊の日本語詩集と2冊の英語詩集を発表し、20カ国以上の詩祭・大学で日・英・仏・西語による招待朗読を行ってきた。多摩川流域在住。

平野篤史(デザイナー/AFFORDANCE) Atsushi Hirano

アートディレクター/グラフィックデザイナー/アーティスト/多摩美術大学准教授。1978年神奈川生まれ。‘03年多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒業。

株式会社ドラフトを経て’16年、デザインスタジオAFFORDANCE inc.を設立。グラフィックデザインを軸に、ブランディング、VI、CI計画、サイン計画、空間デザインなどを行っています。デジタルからアナログまで表現を問わず、スタディから生まれる、ユーモアや偶然性までも包括する奥行きのあるデザインを目指しています。また、半立体という事をテーマにAtsushi Hirano Semisolid Work「a measure of beauty」を制作。群馬県太田市の廃材を使ったプロダクトブランド「O BAKE PRODUCTS」も展開中。主な受賞歴:TDC賞、JAGDA新人賞、経済産業大臣賞、SDA賞、CSデザイン賞など。JAGDA、TDC会員。多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科准教授。

https://affordance.tokyo/

大和由佳(アーティスト) Yuka Yamato

アーティスト。1978年愛知県生まれ。武蔵野美術大学造形学部卒業、京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。 歩行や呼吸、睡眠、発話、食事、洗濯といった、人の生命や生活の基礎となる営みの多義性に関心をもち、映像、パフォーマンス、写真、オブジェなどで空間をつくっている。訪れた土地の自然や文化をもとにした作品が多く、近年では、愛知県鳳来町産のバクの化石を起点に、現生のマレーバクと人間の移動を交差させる映像インスタレーション《Long Road, Wrong Move》、高知県中東部に伝わる祝い旗(フラフ)の風習を通して、川をめぐる架空の物語を描いた映像作品《川を染めとる/日次のフラフ》などを制作。《Cane Project》では、さまざまな土地で杖の撮影を行っている。

https://yamatoyuka.com/

■コーディネーター

小金沢智(キュレーター/本学専任講師) Satoshi Koganezawa

キュレーター。東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース専任講師、美術館大学センター研究員。1982年、群馬県生まれ。2008年、明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了。専門は日本近現代美術史、キュレーション。世田谷美術館(2010-2015)、太田市美術館・図書館(2015-2020)の学芸員を経て現職。「現在」の表現をベースに据えながら、ジャンルや歴史を横断するキュレーションによって、表現の生まれる土地や時代を展覧会という場を通して視覚化することを試みている。

近年の主な仕事に、開学30周年記念展「ここに新しい風景を、」(東北芸術工科大学、2022)、「たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇」(東京都美術館、2022)キュレーション、開館3周年記念展「HOME/TOWN」(太田市美術館・図書館、2021)ディレクションなど。

https://www.koganezawasatoshi.com/

② まちのおくゆき 〜ことばとからだの温泉ダンスワークショップ〜

■講師

砂連尾理(振付家・ダンサー/立教大学教授) Osamu Jareo

振付家・ダンサー/立教大学教授。1991年寺田みさことダンスユニットを結成。2002年「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2002」にて「次代を担う振付家賞」(グランプリ)、「オーディエンス賞」をW受賞。2004年京都市芸術文化特別奨励者。2008年度文化庁・在外研修員として、ドイツ・ベルリンに1年滞在。近年はソロ活動を中心に、ドイツの障がい者劇団ティクバとの「Thikwa+Junkan Project」、マレーシア、シンガポール、鹿児島の高齢者との「とつとつダンス」プロジェクト、宮城・閖上の避難所生活者への取材が契機となった「猿とモルターレ」、病や障害などを〈生きる過程にある変容〉と捉え、対話を通してダンスへと変換する「変身 ─ええ、私です。又あなたです。」の舞台作品、また濱口竜介監督「不気味なものの肌に触れる」、山城知佳子監督「リフレーミング」、石田智哉監督「へんしんっ!」等、映画作品への振付・出演がある。山形ビエンナーレ2022では、市民参加型のダンス公演を手掛けた。著書に『老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉 ─ダンスのような、介護のような─』(2016、晶文社)。

菊地将晃(ダンサー) Masaaki Kikuchi

山形県鶴岡市在住。17歳からストリートダンスを始める。大学進学を機に山形県へ移住。鶴岡市内のダンススタジオなどでインストラクターをする傍ら、アーティストのバックダンサー、振付、養護学校や児童館でダンス講師を務める。2014年“ダンスでつながっている最高の家族”という意味をチーム名に込め、インクルーシブダンスファミリー「Kickin’ Dance Fam」(キッキンダンスファム)を結成。鶴岡市を中心に県内外でのイベントでダンスパフォーマンスを行っている。

2021年「Dance! Dance! TACT!」オリジナルダンス公演「テクテクタクト」(振付・演出/中村蓉)に出演。

2020年度「輝く!やまがた若者大賞」受賞。

2021年度「鶴岡市青少年育成会模範団体賞」受賞。

佐藤有華(ダンサー) Ariha Sato

宮城県在住。振付家、ダンサー。幼少よりクラシックバレエを習い、大学でコンテンポラリーダンスと出会う。京都造形芸術大学舞台芸術学科卒業。人の意識と身体の関わりに興味を持ち、ドイツのMBSアカデミーにてフェルデンクライスを学ぶ。日常にある細やかな動きや事柄を基に作品を創作している。近年は多種多様な人々と共に踊るコミュニティダンスの普及にも力を入れている。人々がダンスを通して様々な感覚や他者と出会う場を作りたいと言う思いから2023年に「旅するからだ」を立ち上げ、ダンスワークショップ等を開催している。東北芸術高等専修学校非常勤講師。からだとメディア研究室研究員。

■コーディネーター

アイハラケンジ(アートディレクター/グラフィックデザイナー) Kenji Aihara

アートディレクター/グラフィックデザイナー。1974年東京都生まれ、仙台市育ち。東北芸術工科大学卒業、同大学院修了。主な活動領域はデザインとその周辺。障害のある人の芸術活動の普及支援活動として、厚生労働省「障害者の芸術活動支援モデル事業」への参画をきっかけに、2014年より障害者の芸術活動の調査・発掘、展覧会キュレーション、アートディレクション、デザインなどトータルに支援。山形ビエンナーレには過去全ての回に参画している。

https://aiharakenji.jp/

③ 現代山形考 -山とうたう-「忘れられた歴史の記憶を掘り起こす」

■講師

岡崎裕美子(歌人) Yumiko Okazaki

1976年山形県東根市生まれ。東京都在住。1999年日本大学芸術学部文芸学科卒業。在学中に「NHK全国短歌大会」にて「若い世代賞」を受賞。同年、短歌結社「未来」に入会し岡井隆に師事。2001年「未来年間賞」受賞。2005年第一歌集『発芽』(ながらみ書房)刊行。「したあとの朝日はだるい自転車に撤去予告の赤紙は揺れ」「体などくれてやるから君の持つ愛と名の付く全てをよこせ」などの歌で注目される。2015年、歌人の山田航による短歌アンソロジー『桜前線開架宣言 Born after 1970 現代短歌日本代表』(左右社)に収録。2017年第二歌集『わたくしが樹木であれば』(青磁社)刊行。現代歌人協会会員。「未来」編集委員。カルチャースクールで短歌講座の講師もつとめている。2022年『発芽/わたくしが樹木であれば』(文庫版・青磁社)刊行。

中﨑透(美術家) Tohru Nakazaki

1976年茨城生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科博士後期課程満期単位取得退学。現在、茨城県水戸市を拠点に活動。言葉やイメージといった共通認識の中に生じるズレをテーマに自然体でゆるやかな手法を使って、看板をモチーフとした作品をはじめ、パフォーマンス、映像、インスタレーションなど、形式を特定せず制作を展開している。展覧会多数。2006年末より「Nadegata Instant Party」を結成し、ユニットとしても活動。2007年末より「遊戯室(中﨑透+遠藤水城)」を設立し、運営に携わる(-2021)。2011年よりプロジェクトFUKUSHIMA!に参加、主に美術部門のディレクションを担当。

nakazakitohru.com

永岡大輔(アーティスト) Daisuke Nagaoka

1973年山形県生まれ、横浜市在住。Wimbledon School of Art修士修了後、国内外にて個展·グループ展による発表多数。記憶と身体との関係性を見つめ続けながら、創造の瞬間を捉える実験的なドローイングや、鉛筆の描画を早回しした映像作品を制作する。制作の痕跡が意図的に残される作品は作者の記憶ばかりではなく、失われた時間の痕跡としての余韻を空間にもたらす。また、平面や映像作品以外にも、朗読体験を通して人々の記憶をつなげるプロジェクト『Re-constellation』による公演や、現在では、新しい建築的ドローイングのプロジェクト『球体の家』に取り組む中で、衣食住をはじめ我々の日常を取り巻く様々な側面を検証し球体型の家の実現を目指している。近年参加した主な展覧会に、山形ビエンナーレ、documenta15(ドイツ、2022)などがある。

■コーディネーター

三瀬夏之介(画家・キュレーター/本学教授) Natsunosuke Mise

1973年奈良県生まれ。1999年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。2009年VOCA賞受賞。作品は和紙と墨、金箔など日本画の素材を用いて大画面を構成し、伝統的な素材を用いつつも、現代性をもった大きなイメージとなっている。現在は東北地域における美術のあり方を問うプロジェクト「東北画は可能か?」を展開している。主な展覧会は、「MOTアニュアル2006 No Border「日本画」から/「日本画」へ」(2006・東京都現代美術館)、「Kami. Silence – Action 」(2009・ドレスデン州立美術館)、「東北画は可能か?千景万色」(2022・原爆の図 丸木美術館)他。

宮本晶朗(修復家・キュレーター/本学准教授) Akira Miyamoto

1976年東京都生まれ。彫刻作品(仏像、近現代彫刻)の保存修復。2008年、東北芸術工科大学大学院修士課程保存修復領域修了。白鷹町文化交流センターに学芸員として勤務し、アートや仏像の展覧会、ダンス公演などを企画・担当する。東北芸工大文化財保存修復研究センター学外共同研究員として、仏像等の調査・研究や保護活動に参加。現在は株式会社文化財マネージメント・代表取締役。「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2018、2020、2022」にキュレーターとして参加。東洋美術学校外来講師。山形大学非常勤講師。

阿部麻衣子(キュレーター/プランナー) Maiko Abe

リサーチプランナー。1985年、北海道生まれ。2009年、東北芸術工科大学芸術学部美術史・文化財保存修復学科卒業。文具メーカー勤務後、2012年、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションにて展覧会の企画運営及び広報業務を担当。2013年、TOTO株式会社文化推進部にて建築書籍の出版業務及び建築専門ギャラリーの運営に関わる。2014~2021年、印刷博物館にて活版印刷の保存・伝承、印刷史の教育普及に携わる。2021年より、アカデミスト株式会社にて研究者と多様なステークホルダーをつなぐため、企画・編集・PRやプロジェクトマネージメントの仕事に従事、academist Crowdfunding 事業責任者を務める。そのかたわらで、株式会社文化財マネージメントにて地域文化財の保存修復・調査を通して地域社会の保全を目指し活動。「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」には2018年からアシスタントキュレーターとして参加。

④ 「ざおうラジオ〜トレッキング&ヒアリング〜」蔵王を舞台にした、ツーリズムラジオコンテンツの制作

■講師

鈴木伸夫(編集者・ライター/gatta!) Nobuo Suzuki

冊子編集員。1974年生まれの山形育ち。高校卒業後に県内の印刷会社で製造工程に従事。その後広告コンテンツ制作会社数社で活動した後、2009年より大風印刷に勤務し地域文化情報誌『gatta!』の記事企画、編集、撮影等を担当している。同誌は「日本タウン誌・フリーペーパー大賞2017」で大賞ほか数度の受賞歴。

https://www.okaze-gatta.jp

那須ミノル(編集者・ライター/リアルローカル山形) Minoru Nasu

ライター。1975年生まれ。東北大学文学部人文社会学科倫理学専修卒業。都内デザイン会社にてコピーライターとして活動した後、2016年より街の魅力を発見するローカルメディア『real local 山形』の立ち上げと運営に参画。ディレクション、編集、インタビュー、原稿制作等を担当している。

https://www.reallocal.jp/yamagata

井上春香(編集者・ライター/リアルローカル山形) Haruka Inoue

編集者・ライター。1987年山形県生まれ。大学卒業後、美容業界を経て、美容・健康雑誌『Body+』、暮らしをテーマとした月刊誌『nice things.』編集部に所属し、取材・執筆に携わる。その後、実用書やエッセイ、絵本を中心とした出版社「アノニマ・スタジオ」で広報・流通業務などを担当。現在は東京を拠点に、フリーランスの編集者・ライターとして活動している。ローカルメディア『real local 山形』のライターとしても活動。

Instagram https://www.instagram.com/harukainoue__/

リアルローカル山形 担当記事 https://www.reallocal.jp/writer-php?id=97786

■コーディネーター

アイハラケンジ(アートディレクター/グラフィックデザイナー)Kenji Aihara

アートディレクター/グラフィックデザイナー。1974年東京都生まれ、仙台市育ち。東北芸術工科大学卒業、同大学院修了。主な活動領域はデザインとその周辺。クリエイティブディレクション/アートディレクションを専門として、様々な企業や団体の活動をクリエイティブの方面からサポートしている。展覧会のキュレーションや展示構成・デザイン、アーティストブックの企画・制作・出版、アーティストマネジメントの実績も多い。山形ビエンナーレには過去全ての回に参画している。

https://aiharakenji.jp/

温泉地を舞台にした持続可能な

「アート&ウェルビーイング」

人材育成プログラム(2024)

講師:井上春香、岡崎裕美子、岡安賢一、菊地将晃、佐藤有華、砂連尾理、管啓次郎、鈴木伸夫、永岡大輔、中﨑透、那須ミノル、平野篤史、大和由佳

学外コーディネーター・ゲスト:阿部麻衣子、池上恵一、岩中可南子、加藤由美、兼子京子、かわぐちシンゴ、武田和恵、中村大史、三浦晴子、横田勇吾

コーディネーター:アイハラケンジ、小金沢智、三瀬夏之介、宮本晶朗

プロジェクトメンバー:

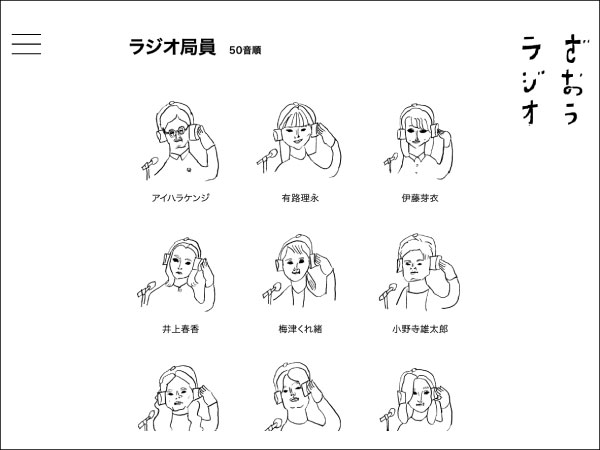

秋山禄宣、荒井佳能、有路理永、石垣勇磨、伊藤美和、伊藤芽衣、井上陽介、梅津くれ緒、榮村莉玖、太田遥夏、大類美紀、小野寺雄太郎、覚張日梨、梶谷岳、川合南菜子、上林誠、河野愛、越川諒子、今野僚大、佐伯眞歩、佐藤卓真、佐藤弘花、宍戸直子、柴田峻輔、渋谷敦志、篠優輝、杉山ひかる、鈴木藤成、鈴木宥佳、瀬尾明代、多賀糸尊、髙安恭介、多田諭史、田中正紘、田辺裕子、土田翔、成澤一裕、濱田和奏、林真、樋野晶子、堀賢一郎、松本妃加、溝部鈴、宮澤亮多、守岡映、山田幸恵、吉江淳、米本泰、渡部いづみ

撮影・映像制作:大沼洋美、岡安賢一、片桐賢久、中島友彦、三浦晴子

協力:斎藤茂吉記念館、蔵王温泉観光協会、蔵王鉱山歴史資料館、塩田行屋、白鷹町歴史民俗資料館あゆみしる、新庄ふるさと歴史センター、天童織田の里歴史館、長沼孝三彫塑館、丸伝、やまがたアートサポートセンターら・ら・ら、山形市、山形市蔵王体育館、リアルローカル山形、加藤芳彦

事務局:東北芸術工科大学地域連携推進課(安孫子裕、伊藤迪子、伊藤壮志、高橋勝彦、渡邉康太、井苅奈帆、大場英次)

令和6年度文化庁 大学における文化芸術推進事業

温泉地を舞台にした持続可能な「アート&ウェルビーイング」人材育成プログラム

主催:東北芸術工科大学

お問い合わせ:東北芸術工科大学地域連携推進課

〒990-9530

山形市上桜田3-4-5